「おばあさんから孫たちへ−みやぎの戦争−」公式ホームページ

内容紹介

いま す し まち むかしせんそう し

みなさんは、あなたが今住んでいる市や町で昔戦争があったのを知ってますか?

せんそう とお せんじょう そうぞう ひとびと ふだん

「戦争は遠い戦場のできごと」のように想像してしまいがちですが、人々の普段の

せいかつ むえん くうしゅう こうじょう いえ や はら たいせつ

生活と無縁ではありませんでした。空襲によって工場や家が焼き払われたり、大切

かぞく う しょくじ た こうどう せいげん じゆう うば

な家族を失ったり、食事は食べるものもなく、行動は制限され、自由を奪われてい

とうじ せいかつ

たのが、当時の生活でした。

ほん ないよう いちぶ ごしょうかい せんそう とうじ せいかつ

このページでは、本の内容の一部を御紹介するとともに、戦争が当時の生活に

えいきょう み おも

どう影響していたのかを見ていきたいと思います。

だい ぶ た き

第一部 食べるものもなく、着るものもなく・・・・・

まご かてめし かぞく いのち た たいせつ へん

「おばあさんから孫たちへ」「糧飯でつないだ家族の命」「食べることの大切さ」など八編

かてめし かぞく いのち せんだいし いずみ

「糧飯でつないだ家族の命」 仙台市 和泉 いつさん

わ や つく かてめし だいこんぱ はん つく かた しょうかい

我が家でよく作った糧飯の「大根葉ご飯」の作り方をご紹介しましょう。

こめ はいきゅうまい ごう やみごめ ごう

まず、お米は配給米二合(二カップ)と闇米三合(三カップ)。じゃがいも

こ ほそ き

は5個くらいを細めに切ります。

こんぶ おお ほん き ちゅうりゃく

昆布は、大きいのを1本、はさみで切ります。 (中略)

だいず ごう みず

大豆を二合ほど水にうるかしておきます。

にんじん いえ やさい こま きざ

人参やキャベツなど家にある野菜を細かく刻みます。

い た

これらをいっしょに入れてごはんを炊きます。

さいご こま きざ しおづ だいこん は

最後に、細かく刻んで塩漬けにしておいた大根の葉を三つかみほど

はん た い む こうりゃく

しぼって、ご飯の炊きあがったところに入れて蒸すのです。 (後略)

た たいせつ くろかわぐんおおさとちょう たかさわ けいい

「食べることの大切さを」 黒川郡大郷町 高澤 計以さん

しょうわ ねん がつ なか だいじ まい しる

・・・昭和十九年二月半ば、大事にして二枚ずつはがしてみそ汁に

はくさい はん りょう ふ

いれていた白菜がとうとうなくなってしまいました。ご飯の量を増や

ま だいこん

すためにきざんで混ぜていた大根やじゃがいももなくなってしまった

ちゅうりゃく

のです。 (中略)

とうじ た やそう ほん か しら どく

わたしは、当時、「食べられる野草」という本を買ってきて調べ、毒

くさ しる ぞうすい た た

でない草はなんでもみそ汁や雑炊に入れて食べました。そのころ食

くさ おも

べた草の主なものは、ハコベ、セリ、ナズナ、クローバー、ワスレナ

め たいへん おぼ

グサなどでした。カンゾウやクコの芽は大変おいしかったのを覚えて

こうりゃく

います。 (後略)

かてめし せんそう こめ て はい いろいろ やさい

※「糧飯」とは、戦争でお米が手に入りにくいために、色々な野菜を

ま た はん ぎゃく こめ た はん ぎん

混ぜて炊いたご飯です。逆にお米だけで炊いたご飯を「銀シャリ」

ふ やさい な とき た な

といいます。でも増やす野菜さえ無い時は、食べられるものは何

た た もの ふそく

でも食べるしかない、それくらい食べ物が不足していたのでした。

だい ぶ がくせい せいと こうじょう がくとどういん

第二部 学生・生徒は工場へ − 学徒動員

ちゅうもん じゅしんき ひゃくだい ふなおか だい かいぐんかやく ぐんま たてばやしなかじま

「注文は、受信機だけ五百台」「船岡の第一海軍火薬廠(しょう)」「群馬の館林中島

ひこうきせいさくじょ へん

飛行機製作所」など五編

ちゅうもん じゅしんき ひゃくだい くろかわぐんおおさとちょう たかさわ けいい

「注文は、受信機だけ五百台」 黒川郡大郷町 高澤 計以さん

しょうわ ねん ねん はる きんろうどういんがくと せんだいし

昭和二十年(1945年)の春、わたしは、勤労動員学徒として仙台市

ながまち にほんでんきせんだいこうじょう はたら ちゅうりゃく

長町の日本電気仙台工場で働いていました。 (中略)

たち じゅしんき ひゃくだい ちゅうもん はい

・・・・わたし達のところへ受信機五百台という注文が入ってきました。

ちゅうりゃく

(中略)

じゅしんき かかりちょう くち

「どうして受信機だけなの?」とわたし。係長は一しゅん口ごもって、

ひみつ とっこうたい も じゅしんき めいれい

「秘密だけどな、特攻隊が持っていくんだ。受信機があれば命令を

き こと でき そうしんき きち れんらく

聞く事が出来る。でも送信機がなければ基地との連絡がとれないか

かえ く こうりゃく

ら帰って来ることはできないんだ。」 (後略)

せんそう はげ ひとで た がくせい せいと がっこう じゅ

※戦争が激しくなり、人手が足りなくなると、学生・生徒は学校の授

じょう のうじょう こうじょう はたら きんろうどういん

業をやめさせられて、農場や工場で働かされたことを、「勤労動員」

といいます。

だい ぶ まち ひ うみ くうしゅう

第三部 街は火の海 − おそろしかった空襲

せんだいくうしゅう かぞくぜんいん うしな よこく せんだいくうしゅう きた きた

「仙台空襲で家族全員を失う」「予告ビラがまかれた仙台空襲」「北へ北へとのがれる

ひとびと へん

人々」など七編

せんだいくうしゅう かぞくぜんいん うしな せんだいし よこお うめこ

「仙台空襲で家族全員を失う」 仙台市 横尾 梅子さん

とうか まよなか ごぜんれいじ ふん くうしゅうけいほう

・・・十日、真夜中の午前零時5分、けたたましい空襲警報のサイ

どうじ ずじょう せんとうき ばくおん

レンと同時にもう頭上にアメリカのB29戦闘機がすごい爆音でとんで

ちゅうりゃく

きました。 (中略)

つぎ ひ にち ひるす いえ や あと い

次の日の十一日昼過ぎ、わたしの家の焼け跡に行きました。

ちゅうりゃくちょうない つく ぼうくうごう おも はし たたみ

(中略)町内で作った防空壕に(もしや)と思って走っていきました。畳

はんじょう い くち いた や き あな

半畳くらいの入り口の、トタン板が焼き切れていたその穴からのぞい

てみました。

きもの つく ぼうくうずきん み ばんじきゅう こうりゃく

わたしの着物で作った防空頭巾が見えました。「万事休す。」(後略)

ねん がつ か せんだいくうしゅう じかん たいりょう しょうい

※1945年7月10日の仙台空襲では、2時間にわたって大量の焼夷

だん むさべつ とうか ししゃ にん ふしょうしゃ にん ひさいしゃ

弾が無差別に投下され、死者1,066人、負傷者1,683人、被災者

にん ひがい

57,321人の被害をもたらしました。

だい ぶ せんそう かな わか

第四部 戦争は、悲しい別れを・・・・・

せんそう ち むごん がいせん しゅうせん ひ しゅつげき へん

「戦争に散ったブランコ」「無言の凱旋」「終戦の日、なぜ出撃」など八編

せんそう ち せんだいし さとう こ

「戦争に散ったブランコ」 仙台市 佐藤 スミ子さん

しょうがくせい いえ にんの

わたしが小学生のころ、家に四人乗りのブランコがありました。

ふたり なら こしか にん む あ の みずいろ

二人並んで腰掛けて四人が向かい合って乗るのです。水色のブランコ

ちち ときどき

で、父に時々ペンキをぬりかえてもらうのは、とてもうれしいことでした。

ななきたむら げんざい せんだいし いずみく ななきた す

そのころ、わたしは七北田村(現在の仙台市泉区七北田)に住んでま

きんじょ ちゅうりゃく

したが、このようなブランコは近所のどこにもありませんでした。(中略)

しょうわ ねん ねん ひ がっこう かえ

昭和十九年(一九四四年)のある日、学校から帰ってくるとブランコ

うつ おも き

がありません。どこかに移したのかなと思いましたが、「ハッ」と気づき、

からだじゅう いた はし

体中を痛みが走りました。

ちょうよう おも こうりゃく

(徴用だ!)と思ったのです。 (後略)

ひと せんそう あいけん いのち

「もう一つの戦争 愛犬ジョンの命」

くろかわぐんとみやちょう

黒川郡富谷町 K・Yさん

ひと せんそう あいけん いのち か おも

もう一つの戦争として、愛犬ジョンの命のことを書こうと思いました。

せんそう とおと ひとびと いのち かぞく いっしょ

戦争は尊い人々の命をうばうばかりではありません。家族と一緒

たの くら いぬたち しょうしゅう めいれい き

に楽しく暮らしていたかわいい犬達にも、召集の命令が来てしまった

さむ せんち たたか へいたい けがわ き しょく

のです。寒い戦地で戦っている兵隊さんに毛皮を着せるためと、食

りょう

料にするためだったようです。

にん あに うえ ふたり しゅっぺい

わたしには三人の兄がいましたが、上の二人は出兵していたので

ばんめ あに とうじ さい とき おとこ こ はは い つ

三番目の兄が当時十一歳の時、男の子だからと、母から言い付かり、

つ い たちば ちゅうりゃく

ジョンを連れて行く立場になりました。(中略)

なに し ちい ひ まる くびわ さいご はん

何も知らないジョン。小さい日の丸を首輪につけて、最後のご飯を

た だいす あに さんぽ たの ふ

おいしそうに食べ、大好きな兄と散歩かと、楽しそうにしっぽを振ったり

ある こと ちゅうじつ いぬ

じゃれたりして歩いたとの事。かしこくてやさしい忠実な犬だったのに。

こうりゃく

(後略)

せんそう ひがい にんげん たいせつ

※戦争で被害にあうのは人間だけではありません。大切にしている

もの うしな だいじ か どうぶつ ころ

物を失ったり、大事に飼っていた動物も殺されたりしたのでした。

だい ぶ がいち しゅうせん ひ あ

第五部 外地で終戦 − 引き揚げ

がつ にち しゅうせん せんそう

「吉林(チーリン)でむかえた八月十五日」「樺太(サハリン)で終戦」「戦争はもうごめ

へん

んです」など五編

がつ にち

「吉林(チーリン)でむかえた八月十五日」

なとりし ますだ ちよこ

名取市 増田 千代子さん

しょうわ ねん がつ にち じかんめ じゅぎょう う とちゅう とつ

昭和二十年八月十五日、二時間目の授業を受けている途中、突

ぜん こうないほうそう ちゅうりゃく

然校内放送がありました。 (中略)

にほん せんそう ほうそう きょう せんそう お

「日本は戦争をやめることにしたという放送だよ。今日で戦争は終

わりということだ」

たち はいせんせんげん ほうそう

わたし達はおどろきました。つまり、敗戦宣言の放送だったのです。

な ごえ たか な ひと

泣き声はしだいに高くなり、みんなが泣いていました。たおれる人もい

こうりゃく

ました。 (後略)

にほん しはい こくがい ちいき せいかつ ひとびと せんそう

※日本が支配していた国外の地域で生活していた人々は、戦争

お ぼうかん おそ かたみ せま おも にほん

が終わると、暴漢に襲われたり、肩身の狭い思いをしました。日本

かえ ひ あ とちゅう いのち お

に帰る「引き揚げ」の途中で、命を落とすこともあったそうです。

だい ぶ みやぎ べや

第六部 宮城にもあったタコ部屋

わたり たがじょう べや たいめい へん

「亘理では」「多賀城のタコ部屋『泰明はすぐかえるよ』」の二編

わたり わたりぐん わたりちょう さとう かずこ

「亘理では・・・・・」 亘理郡亘理町 佐藤 和子さん

ちゅうりゃく こうじげんば しゅうへん ひと ちか

(中略)工事現場では、周辺の人たちは近づくことができませんでした。

とうじ ようす み ひと はなし にん

当時その様子を見ていた人たちの話では、七、八十人の「タコ」とよば

にほんじん ちょうせんじん ろうむしゃ はたら

れる日本人と朝鮮人の労務者が働いていたそうです。

にんぷ めし く つか こし

そして、「タコ人夫はろくに飯も食わされず」「疲れて腰をおろそうもの

まふゆ はだか ひ やまみち い

ならシャベルで・・。」「真冬でも裸でリアカーを引いて山道を・・。」と言

こうりゃく

われていました。 (後略)

にほんせいふ きょうせいてき ちょうせんじん ちゅうごくじん れんこう じゅうろうどう

※日本政府が強制的に朝鮮人や中国人を連行してきて重労働を

に と こ へや べや い

させ、逃げられないように閉じ込めておいた部屋を「タコ部屋」と言

みやぎけん すうせんにん ちょうせんじん こと わか

います。宮城県にも数千人の朝鮮人がいた事が分かっています。

だい ぶ せんそう お

第七部 戦争は終わっても、なお・・・・・

ひとこと や きょうざい へん

「ふたつのこと」「とっさの一言」「焼かれた教材」など五編

や きょうざい いわぬまし みうら みちこ

「焼かれた教材」 岩沼市 三浦 美智子さん

しょうわ ねん がつ にちしょうご しゅうせん しょうちょく はっ せんせいがた

昭和二十年八月十五日正午、終戦の詔勅が発せられ、先生方も

せいとたち

生徒達もとほうにくれてしまいました。

こんらん なか べいぐん しれいかん みっか いない がっこう しよう せん

その混乱の中、米軍の司令官より三日以内に、学校で使用した戦

そう かん きょうざい どうぐ や しれい

争に関する教材道具いっさいを焼きすてるようにとの指令がありまし

ちゅうりゃく たけ ぼくとう こうげきてき ないよう

た。(中略)竹やり、木刀、なぎなたなどはもちろん、攻撃的な内容

はなし え ほん せんい たか おんがく

のお話や、さし絵のある本、戦意を高める音楽のレコードなど、すべ

ちゅうりゃく

てのものです。(中略)

きんたろう ももたろう かみしばい こうげきてき せんそう きょうりょく

「金太郎」や「桃太郎」のような紙芝居も、攻撃的で戦争に協力する

ないよう ぜんぶ はいきしょぶん こうりゃく

内容だ、ということで全部廃棄処分されました。 (後略)

れんごうこくぐん そうしれいぶ にほん きょういく みんしゅしゅぎてき

※連合国軍総司令部(GHQ)は、日本の教育を民主主義的なも

か きょうかしょ きょういくないよう せんぜん きょういくたいせい

のに変えるために、教科書や教育内容などの戦前の教育体制を

てっていてき みなお きょういくきほんほう がっこうきょういくほう あら ほうりつ

徹底的に見直しました。教育基本法、学校教育法など新たな法律

せいてい

も制定されました。

かんまつ

☆巻末に、

むずか ことば ちゅうしゃく

・難しい言葉の注釈

とうじ みやぎけん にほん ちゅうごく りゃくちず

・当時の宮城県と日本・中国の略地図

めいじ しょうわ おも できごと ねんぴょう

・明治〜昭和の主な出来事をまとめた年表

ふき

を付記してあります。

こ じぶん よ かんじ すべ

☆子どもが自分で読めるように、漢字には全て

ふりがなをつけました。

もじ おお よ

☆文字を大きくして読みやすくしました。

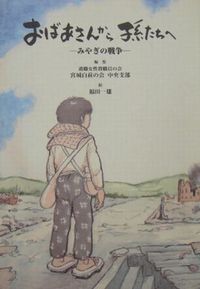

ひょうし うらびょうし

表紙 裏表紙

|

|

|

ばん

B5判 170P

え ふくだ かずお せんだいしざいじゅう

絵 福田 一雄(仙台市在住)